名寄保健所における主な感染症の発生動向

2026年第6週(2月2日~2月8日)

| 第6週 | |

| 警報レベル | 発表はありません。 |

| 注意報レベル※ | インフルエンザ |

「警報」は「大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること」を示します。

「注意報」は流行の発生前であれば、「今後、4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと」、流行の発生後であれば、「流行が継続している」と疑われることを示します。

※注意報は、インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎のみ

インフルエンザは、流行時期に合わせて、毎年、第36週(8月末~9月初旬)から翌年の第35週までの1年間をインフルエンザシーズンとして報告しています。

上記の感染症発生動向は、定点報告対象の感染症であり、あらかじめ指定した医療機関からの患者数の報告をもとに集計し、分析して報告している情報です。

北海道の感染症の発生動向

北海道の主な感染症の発生動向については、こちらでご確認ください。

道感染症対策課 HP https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/149369.html

物価高の影響が大きい子育て世帯を力強く支援するため、国の総合経済対策により0歳から高校3年生までの子どもたち1人につき2万円の子育て応援手当に加え、国の重点支援地方交付金を活用し、剣淵町独自に1万円を上乗せし、対象児童1人につき3万円(1回限り)を支給します。

申請は原則不要です!

原則、申請は必要ありません。詳細は下記「申請方法」の項目をご確認ください。

手当の受給を辞退する場合は、「① 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を提出して ください。

提出期日:令和8年2月6日(金)厳守

【支給のながれ】

1.手当のご案内を送付します。

2.手当の受給を辞退する場合は①の届出書を提出してください。

3.児童手当受給口座等へ振り込みます。

※口座解約・変更等により指定口座への振り込みができない場合は、「② 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。

支給対象者

〇令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者

〇令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

対象児童

①令和7年9月分の児童手当の対象になっている児童

②令和7年10月1日~令和8年3月31日出生の児童

支給額

対象児童1人あたり 3万円(1回限り)

(国の物価高対応子育て応援手当2万円に重点支援交付金を活用した1万円を上乗せした額)

申請方法

〇剣淵町からご案内が届いた受給者の方(公務員を除く)は、申請不要です。

※令和8年1月23日から令和8年3月31日までに出生のあった受給者の方は、児童手当認定請求書を申請する際に、物価高対応子育て応援手当申請書を併せて提出していただきます。

〇公務員の方は、申請手続きが必要です。申請は健康福祉課こども家庭グループ(ふれあい健康センター)で受け付けます。申請書は受付窓口に用意してあるほか、下記からもダウンロードできます。

【公務員の方について】

公務員の方は、以下の申請書に必要事項を記載し、所属庁にて「公務員児童手当受給証明書

欄」に記載のうえ、健康福祉課受付窓口へ持参にて提出してください。

支給時期

【申請不要で受け取れる方】

対象者には令和8年2月25日(水)に、児童手当受給口座に振り込む予定です。

(注)令和8年2月10日(火)は児童手当のみ支給されます。

【申請が必要な方】

令和8年2月6日(金)までに申請を受け付けた方 ⇒ 令和8年2月25日(水)に支給予定

令和8年3月10日(火)までに申請を受け付けた方 ⇒ 令和8年3月25日(水)に支給予定

令和8年4月10日(金)までに申請を受け付けた方 ⇒ 令和8年4月24日(金)に支給予定

【申請期限】

令和8年4月10日(金)(必着)

(注)公務員の方は、令和8年3月31日(火)(必着)

本手当に関してご不明な点がございましたら、お気軽に下記までご連絡ください。

お問い合わせ先

健康福祉課 こども家庭グループ

〒098-0338

剣淵町仲町28番1号(ふれあい健康センター内)

電話番号:0165-34-3955 ファクス:0165-34-3985

本ホームページ内の「土づくり」のページを更新し、「ほ場のつくりかたマニュアル」を掲載しました。

大雨でも滞水せず、根張りの良いほ場づくりのためのポイントが掲載されておりますので、ぜひ営農にご活用ください。

農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定されている「農業経営基盤の強化の促進に関する計画(地域計画)」を剣淵町一円を区域として策定しております。今回、地域の話し合いにより賃貸借等の内容に基づき、第4回目の変更を行いましたのでお知らせします。

詳細は、次のページをご覧ください。

令和7・8年度指名競争入札参加資格審査申請 名簿の更新について(1/13受付)

剣淵町が令和7・8年度に発注する建設工事などの競争入札に参加できる方は、剣淵町がその資格を有すると認めた方に限られます。建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等については紙書類での受付を終了し電子申請に変更しましたので、定期申請及び随時申請結果を下記の通り更新し公開させていただきます。

電子申請については、本ページでの情報公開を持ちまして受付の回答にさせていただきますので、個別の回答は行いませんのでご了承ください。

※書面申請の場合は返信信用封筒がある場合は返送により回答済みです。

1 公開名簿

令和8年1月13日受付分変更申請及び随時申請に関する名簿となります。

下記のリンクデータにより閲覧ください。

■建設工事(R8.1.13現在)R7・8 建設工事_20260113版

■測量、建設コンサルタント業務等(R8.1.13現在)R7・8 業務 _20260113版

2 随時受付・問い合わせ場所

令和7年4月1日以降は、定時受付時要領のとおり申請していただけますと、随時受付が可能となります。(申請書が到着し処理が済み次第名簿登載となりますので、名簿未登載の時期が発生します)

過去に公開した定時受付に関するページに説明を記載していますので詳しくは こちら を参照ください。

■電子申請■【建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等】

【申請に関するページ】北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト | 北海道建設技術センター

【電子申請・添付資料に関する問い合わせ】

担当者:(一財)北海道建設技術センター 入札参加資格審査担当

電話番号:011-733-2322(電話受け付け時間 土・日・祝日を除く 9時~17時)

メール:kyoshin@hoctec.or.jp

【資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子申請のみの受付となり一般財団法人北海道建設技術センターホームページ内に専用ページがあります。

※利用申し込みにより基本情報を登録後にシステムログインし剣淵町を選択ください。

■書類申請■【物品並びに測量、建設コンサルタント業務に該当しない業務】

【書類持参の場合】剣淵町役場2階 建設課土木建築グループ

【書類郵送の場合】〒098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号

剣淵町役場 建設課土木建築グループ あて (当日の消印有効)

【書類申請・資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子メール、当町又は(一財)北海道建設技術センターのホームページ、FAXでの申請は受け付けていません。

3 入札参加資格の有効期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

お問合せ先 建設課土木建築グループ ☎ 0165-26-9024

令和8年1月13日から住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変わります

国の定める標準仕様に合わせるため、剣淵町の住民基本台帳を管理するシステムが変更されます。これに伴い、令和8年1月13日から住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更されます。

住民票の写しの様式

住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人式」の2種類になります。

通常、住民票の写しは「世帯連記式」の様式で交付します。

■「世帯連記式」の住民票の写し

・1枚につき4人まで世帯員が記載されます。

・世帯が5人以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)して交付します。

・各項目(住所・世帯主・氏名・生年月日・性別・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載されます。

・住所の履歴は、原則、現住所と転入前の住所のみが記載されます。(ただし、令和8年1月13日以降の町内転居については、一つ前の住所も記載されます。)

「世帯連記式」の住民票の写しの見本

■「個人式」の住民票の写し

・1枚につき1人のみが記載されます。

・各項目は、最新の情報と転入前の住所、一つ前の住所(令和8年1月13日以降の町内転居によるもの)のみが記載されます。

・申し出があれば、令和8年1月13日以降の剣淵町内での異動や変更履歴を記載することができます。必要な場合は、お申し出ください。

「個人式」の住民票の写しの見本

■様式変更前(令和8年1月13日以前)の情報

・変更前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されます。

・過去の住所履歴などの記載が必要な場合は、どの部分の異動履歴を希望するかをお申し出ください。

住民票の写しを請求する場合の注意

請求の際に要望がない場合は、「世帯連記式」の住民票の写しを交付します。

各項目の変更履歴や、過去の住所の記載がある住民票の写し、消除された住民票の写し(除票)が必要な場合は、窓口でお申し出ください。「個人式」の住民票の写し、または「改製原住民票」の写しを交付します。

印鑑登録証明書の様式

印鑑登録証明書の様式が変更されます。

標準化後の印鑑登録証明書の様式の見本

住民課戸籍年金医療グループ ☎0165-26-9026

年末年始におけるマイナンバーカードに関する手続について

年内のマイナンバーカードの交付や電子証明の更新・暗証番号の変更などの手続は、令和7年12月26日(金)までとなります。

令和7年12月29日(月)は、マイナンバーカードの全国システムが停止しているため、上記に関する手続はできませんので、ご注意ください。

なお、年明けは、令和8年1月5日(月)から手続が可能です。

住民課戸籍年金医療グループ ☎0165-26-9026

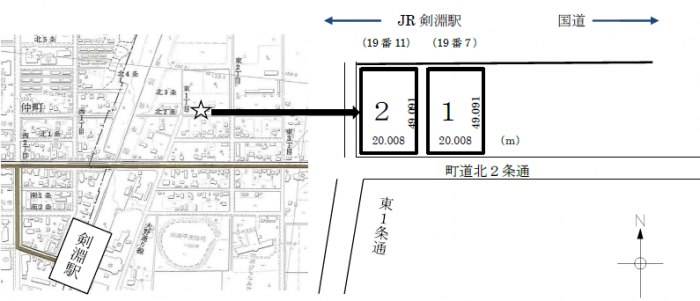

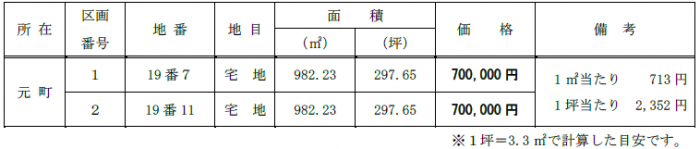

剣淵町では、使われていない土地や寄付を受けた土地の利活用を目的として

町有地の宅地化、分譲を進めています。

今回、剣淵町に住むことを目的に他市町村から移住、または町内での引っ越しを

お考えの方へ向けた土地の分譲販売を実施します。

購入を希望する方は令和8年2月27日までに別紙申込書へ記入の上、

剣淵町役場 総務課企画財務広報グループまで申込ください。なお、詳細についてはこちら【元町分譲販売のおしらせ】をご覧ください。

・申込書はこちら→町有地分譲申込書

分譲の決定は次の方法で行います。

(1)令和8年度中に建設をする人を優先して決定する。

(2)建設年次や希望の区画が競合する場合、抽選により決定する。

※抽選となった場合、日時を別途通知します。

お問合せ先 総務課企画財務広報グループ ☎ 0165-26-9021

12月22日より

道の駅絵本の里けんぶちのEV充電設備が更新されました。

今回の更新では電気出力が25kWから50kWと倍になっております。

決算方法は認証カードが不要になり、クレジット、QRコード決済のみとなっております。

24時間利用可能です。

皆様のご利用お待ちしております。

剣淵町では地域おこし協力隊を募集しています。募集している業務概要・活動内容は以下のとおりです。

興味をお持ちの方は、ぜひ、お問い合わせください。

応募概要

レークサイド桜岡フロント

募集要項(PDF): 剣淵町「地域おこし協力隊」募集要項(レークサイド桜岡フロント)

桜岡公園業務

募集要項(PDF):剣淵町「地域おこし協力隊」募集要項(桜岡公園業務)

観光業務

募集要項(PDF):剣淵町「地域おこし協力隊」募集要項(観光)

応募を検討されている方へ

応募用紙は以下のとおりです。

レークサイド桜岡フロント

・応募用紙:応募用紙

・質問票:質問票

桜岡公園業務

・応募用紙:応募用紙

・質問票:質問票

観光協会業務

・応募用紙:応募用紙

・質問票:質問票

募集期間について

レークサイド桜岡フロント

令和7年11月26日(水)~令和8年1月30日(金)

桜岡公園業務

令和7年11月26日(水)~令和8年1月30日(金)

観光協会業務

令和7年11月26日(水)~令和8年1月30日(金)

おためし地域おこし協力隊について

剣淵町が現在募集している地域おこし協力隊の応募者を対象とした「おためし地域おこし協力隊」の参加者を募集します。

募集概要に関することをはじめ、現在地域おこし協力隊として活動している隊員や元隊員との懇談など、地域おこし協力隊について理解を深めていただきます。

募集している業務

・観光協会業務

募集人数

・観光協会業務:1名

対象者

現在募集している地域おこし協力隊の第2次選考の対象者となった方で「おためし地域おこし協力隊」を希望し、実施期間中に参加できる方。

実施日程

・観光業務関係:令和8年2月から3月の間 ※日程は参加者と調整します。

詳細

より詳細を確認したい方につきましては、下記の資料をご覧ください。

・観光協会業務:おためし地域おこし協力隊募集案内

お問い合わせ先:総務課企画財務広報グループ ☎0165-26-9021(直通)

冬眠に向けてヒグマが活発になっていますので、十分に注意してください。

また、山に入る際には携帯ラジオや熊鈴など音の鳴るものを持っていくなど対策をしてください。

詳細は、下記のページをご覧ください。

12月22日より

道の駅絵本の里けんぶちのEV充電設備が更新されました。

今回の更新では電気出力が25kWから50kWと倍になっております。

決算方法は認証カードが不要になり、クレジット、QRコード決済のみとなっております。

24時間利用可能です。

皆様のご利用お待ちしております。

GrowthPartners税理士法人ホームページ内コラムにて、剣淵町の返礼品が紹介されました。

掲載サイトはこちら

【節税対策の一環として】おすすめのふるさと納税の返礼品を全国から厳選!

ぜひ、ご一読ください。

令和7・8年度指名競争入札参加資格審査申請 名簿の更新について(9/30受付)

剣淵町が令和7・8年度に発注する建設工事などの競争入札に参加できる方は、剣淵町がその資格を有すると認めた方に限られます。建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等については紙書類での受付を終了し電子申請に変更しましたので、定期申請及び随時申請結果を下記の通り更新し公開させていただきます。

電子申請については、本ページでの情報公開を持ちまして受付の回答にさせていただきますので、個別の回答は行いませんのでご了承ください。

※書面申請の場合は返信信用封筒がある場合は返送により回答済みです。

1 公開名簿

令和7年9月30日受付分変更申請及び随時申請に関する名簿となります。

下記のリンクデータにより閲覧ください。

■建設工事(R7.9.30現在)R7・8 建設工事_20250930版

■測量、建設コンサルタント業務等(R7.9.30現在)R7・8 業務_20250930版

2 随時受付・問い合わせ場所

令和7年4月1日以降は、定時受付時要領のとおり申請していただけますと、随時受付が可能となります。(申請書が到着し処理が済み次第名簿登載となりますので、名簿未登載の時期が発生します)

■電子申請■【建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等】

【申請に関するページ】北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト | 北海道建設技術センター

【電子申請・添付資料に関する問い合わせ】

担当者:(一財)北海道建設技術センター 入札参加資格審査担当

電話番号:011-733-2322(電話受け付け時間 土・日・祝日を除く 9時~17時)

メール:kyoshin@hoctec.or.jp

【資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子申請のみの受付となり一般財団法人北海道建設技術センターホームページ内に専用ページがあります。

※利用申し込みにより基本情報を登録後にシステムログインし剣淵町を選択ください。

■書類申請■【物品並びに測量、建設コンサルタント業務に該当しない業務】

【書類持参の場合】剣淵町役場2階 建設課土木建築グループ

【書類郵送の場合】〒098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号

剣淵町役場 建設課土木建築グループ あて (当日の消印有効)

【書類申請・資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子メール、当町又は(一財)北海道建設技術センターのホームページ、FAXでの申請は受け付けていません。

3 入札参加資格の有効期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

お問合せ先 建設課土木建築グループ ☎ 0165-26-9024

令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用に係る実施計画について

令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画について、次のとおり公表いたします。

令和7年度 第1回 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画(剣淵町)

戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します

戸籍法の改正により、令和8年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

これに伴い、剣淵町に本籍のある方に対して、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の確認を行います。

通知書は、令和7年8月5日から順次発送予定です。なお、市区町村によって通知書の発送時期は異なります。剣淵町以外の市区町村に本籍のある方については、各市区町村のホームページ等をご確認ください。

通知書について

通知書は戸籍単位で送付し、同じ戸籍で同じ住所の方は1通で4名まで記載されます。戸籍内で異なる住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

届出について

■通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

・届出は不要です。通知のとおり戸籍に記載されます。

■通知書に記載された氏名の振り仮名が現に使用されている読み方と異なる場合

・令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

・届出の際は、その読み方が現に使用されていることを証明する資料(パスポート・預金通帳など)の提出が必要となります。

届出ができる方

①氏の振り仮名

・原則、戸籍の筆頭者が届け出ることになります。なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者が、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

②名の振り仮名

・戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

届出の方法

①マイナポータルを利用したオンラインでの届出

・マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用して届出することができます。

・マイナポータルでの届出方法は法務省ホームページをご確認ください。

②窓口での届出

・本籍地もしくはお住まいの市区町村で届出ができます。

③郵送での届出

・本籍地へ郵送により届出ができます。

・届書は以下の様式を使用してください。

氏の振り仮名の届(PDF形式)

氏の振り仮名の届記載例(PDF形式)

名の振り仮名の届(PDF形式)

名の振り仮名の届記載例(PDF形式)

お問い合わせ先

戸籍の振り仮名に関する一般的な質問は、法務省で設置するコールセンターへお問い合わせください。

電話番号:0570-05-0310

設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日、祝日及び令和7年12月30日~令和8年1月3日を除く。)

開設期間:午前8時30分~午後5時15分

住民課戸籍年金医療グループ ☎0165-26-9026

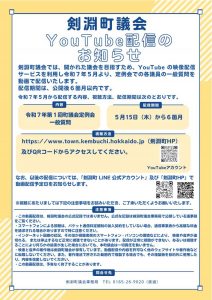

剣淵町議会では、開かれた議会を目指すため、YouTubeの映像配信サービスを利用し、令和7年第1回定例会での各議員の一般質問を動画配信します。

詳しくは、下記の画像をご覧ください。

下記リンク先において公開日以降に剣淵町で入札等執行する見込みの工事について記載しています。なお、位置図は添付を省略しています。

ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

公表している内容等のお問合せについては、建設課土木建築グループ(26-9024)へお願いします。

令和7・8年度指名競争入札参加資格審査申請 名簿の公開について

剣淵町が令和7・8年度に発注する建設工事などの競争入札に参加できる方は、剣淵町がその資格を有すると認めた方に限られます。建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等については紙書類での受付を終了し電子申請に変更しましたので、申請結果を下記の通り公開させていただきます。

電子申請については、本ページでの情報公開を持ちまして受付の回答にさせていただきますので、個別の回答は行いませんのでご了承ください。

※書面申請の場合は返信信用封筒がある場合は返送により回答済みです。

1 公開名簿

下記のリンクよりデータを閲覧ください。

建設工事(R7.4.1現在)R7・8建設_20250401版

測量、建設コンサルタント業務等(R7.4.1現在)R7・8 業務_20250401版

2 随時受付・問い合わせ場所

令和7年4月1日以降は、定時受付時要領のとおり申請していただけますと、随時受付が可能となります。(申請書が到着し処理が済み次第名簿登載となりますので、名簿未登載の時期が発生します)

■電子申請■【建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等】

【申請に関するページ】北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト | 北海道建設技術センター

【電子申請・添付資料に関する問い合わせ】

担当者:(一財)北海道建設技術センター 入札参加資格審査担当

電話番号:011-733-2322(電話受け付け時間 土・日・祝日を除く 9時~17時)

メール:kyoshin@hoctec.or.jp

【資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子申請のみの受付となり一般財団法人北海道建設技術センターホームページ内に専用ページがあります。

※利用申し込みにより基本情報を登録後にシステムログインし剣淵町を選択ください。

■書類申請■【物品並びに測量、建設コンサルタント業務に該当しない業務】

【書類持参の場合】剣淵町役場2階 建設課土木建築グループ

【書類郵送の場合】〒098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号

剣淵町役場 建設課土木建築グループ あて (当日の消印有効)

【書類申請・資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子メール、当町又は(一財)北海道建設技術センターのホームページ、FAXでの申請は受け付けていません。

3 入札参加資格の有効期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

お問合せ先 建設課土木建築グループ ☎ 0165-26-9024

令和7・8年度指名競争入札参加資格審査申請 定時受付について

剣淵町が令和7・8年度に発注する建設工事などの競争入札に参加できる方は、剣淵町がその資格を有すると認めた方に限られます。

参加を希望される方は、あらかじめ、定められた方法で必要事項を剣淵町に提出し、資格を有するかどうかの審査を受けてください。

なお、申請対象のうち建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等については紙書類での受付を終了し電子申請に変更しましたので申請時期の変更が生じていますのでご了承ください。

物品および役務の提供に関しては引き続き書面申請となります。

申請概要は下記のとおりです。

1 受付日程

下記の日程後に提出された場合には随時受付の取扱いになり、名簿登載時期に遅れが生じる可能性が高まりますのでご承知おきください。

■電子申請■【建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等】

令和6年12月10日(火)9:00から令和7年1月31日(金)17:30

■書類申請■【物品等・役務の提供・上記以外の業務】

令和7年2月3日(月)8:15から令和7年2月28日(金)17:00まで

(土・日・祭日を除く。12時~13時の間は担当者不在により、お問い合わせには対応できない場合があります。ご了承ください。)

2 受付・問い合わせ場所

■電子申請■【建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等】

【申請に関するページ】北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト | 北海道建設技術センター

【電子申請・添付資料に関する問い合わせ】

担当者:(一財)北海道建設技術センター 入札参加資格審査担当

電話番号:011-733-2322(電話受け付け時間 土・日・祝日を除く 9時~17時)

メール:kyoshin@hoctec.or.jp

【資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子申請のみの受付となり一般財団法人北海道建設技術センターホームページ内に専用ページがあります。

※利用申し込みにより基本情報を登録後にシステムログインし剣淵町を選択ください。

■書類申請■【物品並びに測量、建設コンサルタント業務に該当しない業務】

【書類持参の場合】剣淵町役場2階 建設課土木建築グループ

【書類郵送の場合】〒098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号

剣淵町役場 建設課土木建築グループ あて (当日の消印有効)

【書類申請・資格審査に関する問い合わせ】剣淵町役場建設課 0165-26-9024(直通)

※電子メール、当町又は(一財)北海道建設技術センターのホームページ、FAXでの申請は受け付けていません。

3 申請方法(下記以外の方法では受け付けていません)

選択される業種により申請方法が異なりますので概要を本ホームページにて確認し申請ください。

■電子申請の場合■

R6年12月~R7年1月の受付期間中に一般財団法人北海道建設技術センターのホームページにて必要書類を電子データにて申請してください。

窓口への来庁及び書類の郵送は不要となりますでご注意ください。

原則電子メールなどでの受領書送付対応をしませんので当町ホームページでの名簿公開内容をご確認ください。

新規登録のシステム操作:利用登録マニュアルまたは説明動画(10min)ご覧ください。

電子申請の流れとシステムの概要:申請マニュアルまたは説明動画(25min)をご覧ください。

■書類持参の場合■

R7年2月受付期間内に必要書類を持参の上、受付場所へ提出してください。

■書類郵送の場合■

R7年2月受付期間内に必要書類のほかに、切手、宛名シールまたは住所記入のある返信用封筒を同封してください。物品・業務用受領票を送付させていただきます。ただし、独自様式の受領票がある場合は併せて同封ください。返信用封筒が無い場合は受領票などは送付できませんので、返送されていない場合にはお問い合わせ又は4月以降の名簿登載状況をご確認ください。原則電子メールなどでの受領書送付対応をしませんのでご了承ください。

4 申請書および申請に必要なもの

■電子申請(共同書類審査)■

書類の形式審査を一般財団法人北海道建設技術センターへ委託し共同審査をしていますのでお問い合わせ先にご注意ください。

【建設工事】:建設業法29業種

申請ページ:北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト

・必要書類の形式審査は下記のリンクからの電子資料のみでの受付となります。

※上記電子受付後にとりまとめデータを確認し後日資格審査を実施します。

・必要書類は下記より令和7・8年度版をダウンロードしご確認ください。

※建築工事編マニュアル:北海道市町村⼊札参加資格共同審査申請の⼿引き(市町村工事編)

【測量、建設コンサルタント業務等】:測量、土木・建築設計等7業種

申請ページ:https://www.hoctec.info/kyoshin/

・必要書類の形式審査は下記のリンクからの電子資料のみでの受付となります。

※上記電子資料受付後にとりまとめデータを確認し後日資格審査を実施します。

・必要書類は下記より令和7・8年度版をダウンロードしご確認ください。

測量、建設コンサルタント業務編:北海道市町村⼊札参加資格共同審査申請の⼿引き(市町村業務編)

・標準7業種以外の役務の提供で電子申請が可能であるかとのお問い合わせがありましたため、マニュアル上に記載はありませんが、道路清掃等を選択し【剣淵町】個別様式(希望部門調書)を添付して申請可能な仕様になっています。電子申請を希望する方はこちらをご利用ください。

■書類持参または書類郵送■

書類審査の委託はしていませんので一般財団法人北海道建設技術センターお問い合わせできません。電子申請を希望する場合は測量、建設コンサルタント業務等をご確認ください。

【物品、印刷物・印章の製造、物品の賃貸借、役務の提供】

申請書類一式は下記のリンクよりダウンロードして使用ください。(北海道様式を置き換えています)なお、電子による申請はできませんのでご承知おきください。

役務の提供(上記の測量、土木・建築設計等7業種に該当しない業務を含む)は、主たる事業の種類を1~7から選び、希望する資格の種類及び分類に32番を新設してご記載ください。

記載例 PDF:物品申請書一式(剣淵町置換済)

様式例 Excel: 物品申請書一式(剣淵町置換済)

・添付資料は下記の①~⑩となりますが、①、②、⑩に関しては対象資料に記載する事項が存在しない場合は省略可能です。

①対象事業に関する経歴書

②対象事業に関する技術者名簿

③納税証明書(道市町村全般、消費税及び地方消費税、写し可)

④登記簿謄本(写し可)

⑤印鑑証明書の写し

⑥直近1年間の決算書(個人は申告書の写し)

⑦委任状(受任先のある場合のみ提出、要押印)

⑧法廷保険加入一覧表(申請者すべて対象) 参考様式→法定保険加入一覧表(剣淵町)

※加入している場合は、納付書の写しなど事業所番号の確認できる書類を添付ください。

※個人経営により加入されていない場合など、特殊な事情がある方は、理由を様式内に明記のうえ、代わりとなる資料を添付してください。

⑨誓約書 参考様式→ 誓約書(剣淵町)

⑩対象事業に関する各種登録書の写し

・受任先がある場合は、委任状および受任先の法人市町村民税の納税証明書を提出してくださ い。

・付票の従業員数および技術者名簿は受任先の分を記載してください。 参考様式→技術者名簿

・様式中に押印が求められる部分には押印ください。そのほか、「㊞」がない部分は押印省略可能とし、申請者側の押印省略の内規の確認はいたしません。押印がない場合にも申請者から適法に提出されたものとして受け付けますので、押印省略により複数部署からの重複申請がされるなど押印省略に伴う問題が生じないよう十分にご注意ください。

・添付書類は北海道様式や上記の建設工事などを参考に、ご用意ください。

・北海道のホームページ内および申請の手引きにおいて、北海道のみに関わる事項は読み飛ばしてください。記載事項に食い違いが生じた際は町ホームページの記載事項を優先します。

・別記様式その1について、受任先の支店・営業所がある場合には(代理人による申請を行う場合)にご記入ください。

・書類を綴る紙ファイルをご用意いただく必要はありません。

5 入札参加資格の有効期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

6 随時受付

令和7年4月1日以降は、上記申込み要領のとおり申請していただけますと、随時受付が可能となります。(申請書が到着し処理が済み次第名簿登載となりますので、名簿未登載の時期が発生します)

お問合せ先 建設課土木建築グループ ☎ 0165-26-9024

水道スマートメーターを活用したサービス「水るっくけんぶち」のご案内

※町給水区域の家庭及び事業所等対象(地区水道の方は対象外)

○令和6年度に設置させていただきました、水道スマートメーターを活用し、水道料金ポータルサイト「水るっくけんぶち」のサービスの提供を開始したので、おしらせします。

○当サイトにご登録いただくことで、スマートフォンやパソコンから、登録した月からの料金明細、水道使用量および上下水道グループからのお知らせ等を確認できます。

○スマートメーターのチラシの画像を添付しますので、ご一読ください。

ご登録のほど、よろしくお願いいたします。

○ウェブからの登録

→ https://water-look.com/747006/temp_registration

○会員登録がお済みの方はこちら

→https://water-look.com/747006/login

※水道検針員による水道使用量のお知らせの投函は令和7年3月をもって終了します。

令和7年4月以降の検針結果は、別途、はがきにてお知らせします。

当サイトにご登録いただいたお客様については当サイト上で検針結果等をお知らせさせていただきます。(通知はがきは希望者のみの郵送とさせていただきます。)

お問い合せ:剣淵町建設課上下水道グループ ℡0165-26-9024

町営住宅の入居資格の変更について

世帯向けに案内していた町営住宅について、令和7年2月より単身者も入居申込みが可能になりました。

収入基準(政令月収158,000円まで)に変更はありません。

なお、入居資格の状況(障害者基本法が適用されている方など)によっては収入基準が緩和されることもあります。

収入基準の確認方法

所得額から控除額を差し引いた金額を12ヶ月で割ると政令月収が算出できます。

<町営住宅の控除額の一覧>

| 控除種別 | 控除額 |

| 同居・扶養(同居者全員) | 380,000円 |

| 給与年金(給与または年金所得のある方) | 100,000円

(所得額が100,000円以下であればその額) |

| 特定扶養親族(16歳以上23歳未満) | 250,000円 |

| 老人扶養(70歳以上) | 100,000円 |

| 老人扶養対象配偶者(70歳以上) | 100,000円 |

| 障害者(一般) | 270,000円 |

| 特別障害者(1級、2級、A) | 400,000円 |

| 寡婦 | 270,000円 |

| ひとり親 | 350,000円 |

※控除金額は一人につきです

みなし特定公共賃貸住宅について

町営住宅の収入基準(政令月収158,000円以下)に該当しない場合は「みなし特定公共賃貸住宅」として町営住宅への申込みが可能です。

なお、適用する家賃は近傍同種の家賃となります。

≪みなし特定公共賃貸住宅として申込み可能な住宅≫

以下の条件をすべて満たしている住宅に限り、申込みが可能です。

①建設してから11年以上(建設する際に新規で用地を取得した住宅の場合は21年以上)経過していること。

※近年で建設された住宅の一覧(建設年度と条件にご注意ください)

| 対象の団地・棟 | 建設年度 | みなし特定公共賃貸住宅となる条件 | |

| 建設する際に新規で用地を取得してない住宅 | 東中央団地1~5号棟 | H22~H26 | 建設から10年以上経過していること |

| 東中央団地8号棟 | R3 | ||

| 東中央団地9号棟 | R4 | ||

| 東中央団地10号棟 | R5 | ||

| 東中央団地12号棟 | R6 | ||

| 建設する際に新規で

用地を取得した住宅 |

麦生団地 | H20 | 建設から20年以上経過していること |

| 東中央団地6号棟 | R元 | ||

| 東中央団地7号棟 | R2 |

②近傍同種の家賃が剣淵町特定公共賃貸住宅の平成9年度建設住宅の家賃額と比べて、金額を上回っていること。

※各住宅の近傍同種の家賃は毎年変動しますのでお問い合わせください。

問い合わせ 剣淵町役場建設課 ☎0165-26-9024

新築公営住宅 入居者追加募集について

新築公営住宅の入居者を募集しています。

入居を希望する方は剣淵町役場建設課へお申し込みください。

- 住所:剣淵町緑町14番地

- 入居できる方:公営住宅の入居資格を満たす方。

- 申込み方法:入居申込書と所得がわかる書類をご提出ください。

| 間取り | 広 さ | 月額家賃(目安) | 備 考 |

| 2LDK | 46㎡ | 15,500円~23,100円 | 1戸・車庫なし

令和7年3月完成予定 |

| 2LDK | 46㎡ | 14,700円~22,000円 |

1戸・車庫なし

令和6年2月完成 |

※家賃は収入月額に応じて変動します。

※間取りについてはPDF版でご確認ください。

PDF版はこちらをクリック→→新築公営住宅入居者追加募集について

問い合わせ 剣淵町役場建設課 ☎0165-26-9024

本ホームページの「土づくり」のページ内に、上川農業改良普及センター監修「緑肥パンフレット」を掲載いたしました。

作付けの目的に適した緑肥やその特徴、参考価格や厳秘換算表など、緑肥に関するたくさんの情報が掲載されておりますので、是非ご覧ください。

印鑑登録とは、剣淵町にお住まいの方の印鑑を登録し、証明する手続です。

印鑑登録をされた方には「印鑑登録証」をお渡しします。印鑑登録証をお持ちいただければ、どなたでも印鑑登録証明を申請することができます。なお、15歳未満の方及び、成年被後見人の方は登録できません。

印鑑登録証明の申請がマイナンバーカードでもできるようになりました(令和6年12月19日より適用)

これまで、印鑑登録証明を窓口で申請する際には、印鑑登録証の提示は必須でしたが、令和6年12月19日からは、一定条件を満たす場合に限り、印鑑登録証に加えてマイナンバーカードの提示でも申請できるように変更しました。

変更の概要

- 印鑑登録をした本人が来庁し、窓口でご自身分の印鑑登録証明を申請する場合に限り、ご自身のマイナンバーカードを提示することで、印鑑登録証の提示を省略することができます(これまでどおり印鑑登録証を提示することも可能です)。

- マイナンバーカードは、マイナンバーカード本体が有効期限内のものに限ります(電子証明書の搭載有無及び電子証明書の有効期限は問いません)。 また、マイナンバーカードの券面記載事項が最新の住民票内容と一致している必要があります。

~ご注意ください~

- 印鑑登録者以外の方が代理人として印鑑登録証明を申請する場合は、これまでどおり印鑑登録者の印鑑登録証の提示が必要になります。代理人が印鑑登録者のマイナンバーカードを持参しても、印鑑登録証明を申請することはできません。

- 印鑑登録証を紛失した場合は、マインバーカードの有無にかかわらず、これまでどおり印鑑の再登録手続が必要になります。

登録できる印鑑

- 直径8mm以上25mm以下の印鑑

- 住民票・外国人登録原票に記載された氏名と同じ字で刻印された氏、名、氏名いずれかの印鑑

登録できない印鑑

- ご家族がすでに登録している印鑑

- スタンプ印

- 会社名や職業などが含まれる印鑑

- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

- 陰影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの

登録時の本人確認書類について

- 官公署の発行した写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)1点

- (1)がない場合官公署が発行した本人確認書類(健康保険証、年金証書など)2点

登録するときにお持ちいただくもの

- 登録する印鑑

- 本人確認書類

- 委任状

基本的に登録・改印の手続は本人しか行えません。病気療養中など、本人が窓口に来られない場合は委任状の提出が必要になります。

代理人申請をする場合お持ちいただくもの

- 登録する印鑑

- 本人確認書類(代理人のもの)

- 委任状

登録者へ回答書を交付します。

代理人申請に係る印鑑登録証の交付

- 本人の場合 回答書・印鑑

- 代理人の場合 本人確認書類(代理人のもの)・委任状(本人受け取りのもの「回答書提出」と「印鑑登録証受け取り」について委任のあるもの)・印鑑

印鑑登録証を紛失したとき

再発行手数料がかかります。また、ご本人により「印鑑登録証」の再発行の手続が必要です。登録する印鑑、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類を持参のうえ住民課戸籍年金医療グループ窓口までお越しください。

登録印の変更

ご本人の手続が必要です。「印鑑登録証」を持参のうえ、前に登録していた印鑑、新たに登録する印鑑と官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ住民課戸籍年金医療グループ窓口にお越しください。

交付手数料

| 種 類 | 手数料 |

|---|---|

| 印鑑登録証明書の交付 | 1通 350円 |

| 印鑑登録証の再交付 | 1枚 500円 |

株式会社マツダの公式ブログや

YouTubeチャンネルで剣淵町が紹介されています!

今年の2月に開催されたイベント「MAZDA OPEN DAY2024 IN KEMBUCHI」の様子や

剣淵町と株式会社マツダさんのつながりがわかる映像が株式会社マツダBLOGや公式YouTubeチャンネルでご覧になれます。

下記のリンクからご覧ください。

リンク集

極寒の大地がマツダ車を育む | MAZDA BLOG

MAZDA OPEN DAY 2024 IN KEMBUCHIダイジェスト動画 – YouTube

極寒の大地がマツダ車を育む ―1,300km離れた剣淵町とマツダのつながりー (youtube.com)

総務課企画財務広報グループ ☏0165-26-9021(直通)

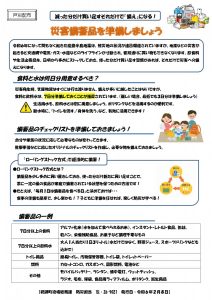

災害に備えて食料品や生活必需品を備蓄しましょう

地震などの災害が起きると交通網や電気・ガス・水道といったライフラインが寸断され、普段通りに買い物をすることも難しくなるおそれがあります。

飲食料や生活必需品を日頃から多めにストックしておき、使った分だけ買い足す習慣があれば、災害への備えにもなります。

各世帯の状況に応じて必要な備蓄品は変わります。世帯事情などに応じたオリジナルのチェックリストを作成し、必要なものを備えておきましょう。

総務課総務グループ TEL 0165-26-9021

例年桜岡湖で実施していますワカサギ釣りにつきまして、

ワカサギの保全のため令和8年のワカサギ釣りの実施を中止することといたしました。

楽しみにされていた皆様には多大なご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

請求書の押印省略について

剣淵町に提出される請求書について、デジタル時代を見据えデジタルガバメント実現のため令和5年10月1日以降は請求書の押印を省略できるようになりました。

※今までどおり、押印のある請求書を提出いただくこともできます。

押印を省略するには

「請求書押印省略に係る登録申請書」を提出してください。

押印を省略した請求書には、債権者(代表者)に加え、請求書の発行に関する責任者と担当者の氏名及び連絡先(電話番号)を記載してください。請求書が届きましたら、毎回、真正性の確認のため、本件責任者及び担当者に問い合わせさせていただくこととなります。

しかしながら、業務の効率化を図るため、当町で作成しました「請求書押印省略に係る登録申請書」を提出いただき、登録申請書の内容と請求書の内容(メールアドレス、責任者、担当者等)が一致した場合は、当町からの確認を省略させていただきますので、請求書押印省略を希望する会社等におかれましては、「請求書押印省略に係る登録申請書」を提出してください。

請求書押印省略に係る登録申請書・・・touroku.xlsx

請求書押印省略に係る登録申請書は、pdfに変換の上、下記の電子メールに提出してください。

kembuchi-seikyuu@town.kembuchi.hokkaido.jp

電子メールによる提出について

〇請求書をPDF形式の添付ファイルにして、下記の電子メールに提出してください。

kembuchi-seikyuu@town.kembuchi.hokkaido.jp

〇電子メールより提出する場合は、押印の有無にかかわらず「本件責任者及び担当者の氏名と連絡先(電話番号)」を記載してください。

〇電子メール本文中には、請求先の担当課等を記載願います(請求書内に記載いただくことでも構いません)。

請求書の様式について

請求書に係るQ&A

総務課企画財務広報グループ 電話 0165-26-9021

近年、人口減少・高齢化や相続件数の増加等に伴い、低未利用土地や不動産登記事項証明だけでは所有者が分からない土地(いわゆる所有者不明土地)が増加しています。これらの土地はまちの活性化や必要な事業の実施を阻害するほか、適正な管理が実施されないことで、防災・防犯・安全・環境・景観等の多岐にわたる問題を生じさせるおそれがあります。

本町では、今後更なる増加が見込まれる所有者不明土地や低未利用土地に対して総合的かつ計画的な対策を講じていくため、「剣淵町所有者不明土地対策計画」を作成しました。

剣淵町所有者不明土地対策計画

お問合せ先 総務課企画財務広報グループ 0165-26-9021

転出届はマイナポータルからも可能に!

令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータル(※)を通じたオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり剣淵町役場への来庁が原則不要となります。

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご本人単身での引越しの他、ご本人と同一世帯員、ご本人以外の世帯員の方が引越しする場合でも利用可能です。ただし、ご本人以外の世帯員が引越しされる場合、異動する世帯員のうち少なくとも1人以上の方がマイナンバーカードの交付を受けている必要があります。

なお、転入・転居の手続きについては、必ず窓口にお越しいただく必要があります。お越しの際は転出に伴う各種被保険者証や受給者証、マイナンバーカードをご持参ください。

(※)マイナポータルとは、子育てや介護などの行政手続の検索、オンライン申請などワンストップのサービスを提供する行政手続のオンライン窓口です。オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報の確認や、行政機関等からのお知らせ内容を確認することもできます。なお、一部の機能のご利用にはマイナンバーカードが必要です。

マイナポータルへのアクセスは本ページ下部にあるリンク、QRから可能です。

手続きの際の注意

・引越し先の住所や引越し日が決まっていない場合、国外へ引越しする場合は利用できません。

・マイナンバーカードに記載されている情報(住所など)と現在の住民票の情報が異なる場合は利用できません。郵送や窓口で手続きを行ってください。

・新住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先市区町村へ転入手続きをしてください。期限を過ぎるとマイナンバーカードが失効します。余裕をもってお手続きください。

・マイナンバーカードは、電子証明書が有効な状態なもので、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。電子証明書が失効している場合は、ご利用いただけません。

暗証番号をお忘れの場合・電子証明書が失効している場合

・手続きの際にメールアドレスを登録されなかった場合、確認メール等が届きませんので、メールアドレスの登録を推奨いたします。

・迷惑メール対策やドメイン指定受信等を設定している方は、【@myna.go.jp 】および【@mail.oss.myna.go.jp】からのメールを受信できるよう受信許可の設定をお願いいたします。設定をされていない場合、確認メール等が届かない可能性があります。

・申請状況が更新されると確認メールが届きますが、本文には申請結果の詳細については記載がございません。マイナポータルから申請結果をご確認ください。

・マイナポータル画面に申請者の方への確認事項や連絡事項を記載している場合がありますので、マイナポータルを適宜ご確認ください。

※システムの不具合等でサービス及びマイナンバーカードが利用できない場合は、通常通り窓口もしくは郵送でのご案内となります。

本サービス関連サイト

マイナポータルへのアクセスはこちらから<外部リンク>

住民課戸籍年金医療グループ 0165-26-9026

剣淵町にある空き家や老朽家屋などの解体工事でお困りの皆さまへ

剣淵町では、空き家対策モデル事業(国土交通省公民連携事業)の一環として株式会社クラッソーネと「空家等の適切な除却促進に関する連携協定」を締結しています。

「解体工事の施工できる業者を知らない」「解体にどれくらいの費用が必要なのか不安」などでお困りの方は、下記のサイトで、剣淵町にある建物を解体工事が施工できる業者の紹介や無料見積もりを依頼することが可能です。

住宅解体工事でお困りの方はぜひご活用ください。

〇剣淵町版 解体費用シミュレーター

(国土交通省の空き家対策モデル事業採択の株式会社クラッソーネが運営)

〇解体業者の紹介および無料見積り